経営方針

コーポレートガバナンス

基本的な考え方

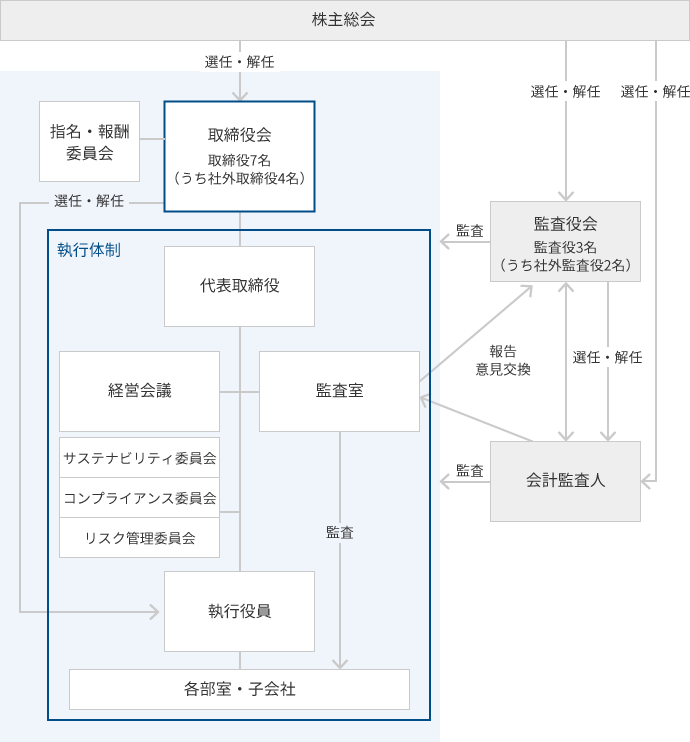

当社は、透明かつ公正な経営組織の確立、経営の重要事項に対する意思決定の迅速化、業務執行の監督機能の強化を通じて、企業の健全性と経営の効率性を向上させることが極めて重要であり、企業価値の向上に資するものと考えています。

この考えを実現していくことが役職員自らの責務であることを強く認識するとともに、法令および規律を遵守し、環境・社会問題に配慮しながら、自由な競争のもとで公正、透明、適正な取引を行い、株主、顧客、取引先、従業員、地域社会など全てのステークホルダーの信頼に応えるように行動します。

なお当社は、少人数の役職員で事業を運営しており、多数の従業員を有する大規模企業グループと比べると事業活動の情報収集および管理運営が比較的容易であることから、これに即した組織としています。また一方で、この組織の持つ機能が常に有効に発揮されるために、適切な人材を配置し、各部室や委員会など相互の緊張感が維持されるような運営を心掛けています。

コーポレートガバナンス・ガイドライン 2023/12/22 [PDF:533KB]

コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2025/3/28 [PDF:189KB]コーポレートガバナンス体制図

各会議体および委員会の概要

| 名称 | 議長/ 委員長 |

概要 | 回数 2024年3月期 |

|---|---|---|---|

|

取締役会 |

取締役会長 |

原則として月1回開催し、経営に関する重要事項の決定、職務執行状況の監督を行う。 |

11回 |

|

監査役会 |

常勤監査役 |

取締役の職務執行および当社の内部統制システムを監査するほか、四半期ごとの決算に関する事項および期末監査報告等について会計監査人から報告を受ける。 |

12回 |

|

経営会議 |

代表取締役 |

常勤役員および各担当部長が出席し、取締役会の決定した基本方針に基づき、業務の執行ならびに計画に関する報告および審議を行う。 |

11回 |

|

指名・ |

社外取締役 |

経営陣の選解任など、人事事項の審議を行う。また経営陣の報酬に係る事項等を審議する。委員の過半数および委員長を独立社外取締役で構成。 |

5回 |

|

サステナビリティ委員会 |

代表取締役 |

社長を委員長として、サステナビリティ推進室員と各部から選ばれた複数の委員で構成される。委員会は定期的に開催され、活動内容を必要に応じて経営会議および取締役会に報告する。 |

5回 |

|

コンプライアンス委員会 |

担当執行役員 |

社長直轄の組織として、委員長と各部から選ばれた複数の委員で構成される。委員会は定期的に開催され、活動内容を社長、必要に応じて経営会議および取締役会に報告する。 |

4回 |

|

リスク管理委員会 |

担当執行役員 |

社長直轄の組織として、委員長と各部から選ばれた複数の委員で構成される。委員会は定期的に開催され、活動内容を社長、必要に応じて経営会議および取締役会に報告する。 |

5回 |

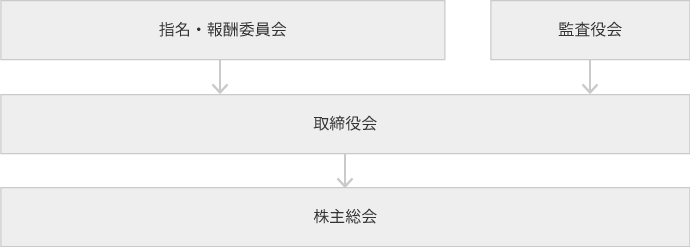

取締役および監査役の選任プロセス

取締役候補者については、代表取締役が案を作成し、指名・報酬委員会での審議結果の報告を踏まえて、取締役会で審議・決定します。

監査役候補者については、代表取締役が案を作成し、会社法の規定に従い監査役会の同意を得たうえで、取締役会で審議・決定します。

会長・社長の選解任については、指名・報酬委員会での審議を踏まえて取締役会で審議・決定します。なお、指名・報酬委員会が会長・社長の解任事案等で必要と認めた時は、指名・報酬委員会の構成から社内取締役を除き、社外取締役および社外監査役の意見を求めたうえで取締役会に答申します。

役員一覧表(スキルマトリクス、各会議出席状況等)

| 氏名 | 指名・報酬委員会 | 性別 | 在任期間 | 専門性 (◎は社外役員に特に期待する分野) |

||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 企業経営 | 財務会計 | 法務リスク管理 | 業界知見 | 建築 | 技術エネルギー | |||||||

|

取締役会 |

南 浩一 |

常勤 |

● |

男性 |

8年 |

● |

● |

● |

● |

|||

|

若林 常夫 |

常勤 |

● |

男性 |

3年 |

● |

● |

● |

● |

||||

|

浅草 嘉一 |

常勤 |

男性 |

ー |

● |

● |

● |

||||||

|

𠮷田 享司 |

社外 |

独立 |

● |

男性 |

7年 |

◎ |

● |

|||||

|

野村 雅男 |

社外 |

独立 |

● |

男性 |

5年 |

◎ |

● |

● |

◎ |

|||

|

竹田 千穂 |

社外 |

独立 |

● |

女性 |

2年 |

◎ |

||||||

|

宮野谷 篤 |

社外 |

独立 |

● |

男性 |

ー |

● |

● |

◎ | ||||

|

監査役会 |

西田 滋 |

常勤 |

男性 |

5年 |

● |

● |

||||||

|

長澤 秀治 |

社外 |

独立 |

男性 |

3年 |

◎ |

● |

● |

◎ |

||||

|

上條 英之 |

社外 |

独立 |

男性 |

2年 |

● |

◎ |

● |

◎ |

||||

- 上記の一覧表は、各役員が有する全ての知見および経験を表すものではありません。

- 取締役 竹田千穂氏は就任前の3年間当社社外監査役を務めておりました。

- 監査役 西田滋氏は就任前の4年間当社取締役を務めておりました。

独立社外役員の独立性判断基準

当社は、コーポレートガバナンスにおいて客観性・透明性を確保するための社外役員の独立性に関する基準を以下の通り定めており、社外役員が以下の基準に該当しない場合に、独立性を有しているものと判断しています。

| 1 |

当社の主要な取引先※1またはその業務執行者※2 |

|---|---|

| 2 |

当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者 |

| 3 |

当社の主要株主※3 |

| 4 |

当社が主要株主となっている法人の業務執行者 |

| 5 |

当社の会計監査人である監査法人に所属する者 |

| 6 |

当社から役員報酬以外に年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家 |

| 7 |

当社から年間10百万円を超える寄付を受けている者(当該多額の寄付を受けている者が法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者) |

| 8 |

当社との間で、役員の相互就任の関係にある先に所属する者 |

| 9 |

配偶者または2親等以内の親族が上記1から8までのいずれかに該当する者 |

| 10 |

過去3年間において、上記1から8までのいずれかに該当していた者 |

| 11 |

社外役員としての在任期間が通算で8年を経過している者 |

| 12 |

その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を遂行できないと合理的に判断される事情を有している者 |

- 「主要な取引先」とは、次に掲げる者をいう。

- 当社と取引があり、年間取引金額が双方いずれかにおいて連結売上高の2%以上である者

- 当社が借入をしている金融機関であって、借入残高が当社の連結総資産の2%以上である者

- 「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役および執行役員をいう。

- 「主要株主」とは、直近の事業年度末において、自己または他人の名義をもって議決権ベースで10%以上を保有する株主をいう。

指名・報酬委員会の概要と活動状況

当社は、経営陣の人事・報酬に関する事項について客観性・透明性を確保することを目的として、独立社外取締役が委員の過半数を占め、うち1名を委員長とする指名・報酬委員会を設置しています。指名・報酬委員会は、以下の事項につき取締役会に先立って審議を行い、その結果を取締役会に報告しています。

指名・報酬委員会での審議事項は最終的に取締役会で決議されますが、当社取締役会は指名・報酬委員会の委員を兼ねる独立社外取締役が過半数を占めているため、委員会の独立性と権限は十分に確保されているものと考えています。

1. 経営陣幹部の人事に関する事項

-

- 取締役候補者の選任および取締役の解任に関する株主総会議案

- 取締役の選任に関する基本方針、規則および手続等の制定、変更、廃止

- 代表取締役、取締役会長の選任および解任

- 社長執行役員の後継

- 執行役員の選任および解任

- その他指名・報酬委員会が必要と認めた事項

2. 経営陣幹部の報酬に関する事項

-

- 取締役・執行役員の個人別の報酬の内容

- 取締役・執行役員の報酬に関する基本方針、規則および手続等の制定、変更、廃止

- その他指名・報酬委員会が必要と認めた事項

| 委員会の名称 |

全委員 |

委員長 |

開催回数 |

||

|---|---|---|---|---|---|

|

うち社内 |

うち社外 |

||||

| 指名・ 報酬委員会 |

6名 |

2名 |

4名 |

社外取締役 |

5回 |

サクセッションプラン

指名・報酬委員会は、当社の経営トップとして、当社の経営理念から導き出される「信頼される人」、「革新と効率化を推進できる人」、「高い専門性を持つ人」をベースとしたうえで、長期経営計画を遂行し、企業価値向上を実現するためには、下記の6つの資質が特に必要と考えています。

経営トップのサクセッションプランは経営の重要課題であり、当社を取り巻く環境が大きく変化する中、また当社が従来の不動産賃貸事業専業から事業構造を変革していくにあたって、経営トップとそのサクセッションプランの重要性はますます高まっています。今後も指名・報酬委員会において、議論と検討を重ねていきます。

| 経営トップに求める資質 |

|---|

|

経営全般に関わる総合的な経験・能力 |

|

リーダーシップ |

|

不動産業界に関する知見 |

|

従業員との共感力 |

|

市場環境の変化への対応力、決断力、胆力 |

|

財界における人的ネットワーク |

役員報酬について

-

2024年3月期の役員報酬支給実績

区分 支給

人数報酬の種類別の総額 報酬の総額 基本報酬 業績連動報酬 非金銭報酬 取締役

7名

123,870千円

15,764千円

43,729千円

183,363千円

うち社外取締役

4名

33,600千円

-

-

33,600千円

監査役

3名

40,800千円

-

-

40,800千円

うち社外監査役

2名

15,600千円

-

-

15,600千円

- 上記のほか、使用人兼務取締役に対して使用人給与18,607千円を支給しています。

- 業績連動報酬として、取締役(社外取締役及び業務を執行しない取締役を除く。)に対して賞与を支給しています。当該業績連動報酬の内容は「取締役報酬の決定方針」に記載のとおりです。

- 非金銭報酬として、取締役(社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式報酬を交付しています。当該報酬の内容は「取締役報酬の決定方針」に記載のとおりです。

- 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、独立社外取締役 が過半数を占める指名・報酬委員会が、報酬案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しています。

取締役報酬の決定方針

当社の取締役の報酬は、株主価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。

報酬の決定方針および個人別の報酬額については、委員の過半数を独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会での審議を経て取締役会にて決議しています。

| 報酬の内容 |

業務執行取締役 |

基本報酬、業績連動報酬としての賞与、株主利益と連動した非金銭報酬としての譲渡制限付株式により構成いたします。個人別の報酬の割合については、長期経営計画目標の達成に向けて期待される役割に応じて上位の役位ほど業績連動報酬の比率が高まる構成とし、指名・報酬委員会において検討を行います。 |

|||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

取締役会長 |

取締役会長は直接的に業務を執行しませんが、取締役会の議長として中長期的な株主価値の向上に期待される役割を勘案し、その報酬は固定報酬としての基本報酬に加え非金銭報酬としての譲渡制限付株式により構成します。 |

||||||||

|

社外取締役 |

その職務に鑑み基本報酬のみを支払います。 |

||||||||

|

支給額のイメージ |

|||||||||

| 報酬の額 |

基本報酬 |

基本報酬は月例の固定報酬とし、当社の業績、各自の担当職務・能力・会社の持続的な成長への貢献度等を総合的に勘案して決定します。 |

|||||||

|

賞与 短期 |

業績連動報酬は賞与として毎年一定の時期に支給します。2024年3月期を開始年度とする長期経営計画において、投資手法の多様化を事業戦略の一環としていること、ESGを意識したサステナビリティ戦略の推進を重要な施策としていることから、2024年3月期より「償却前事業利益」、「サステナビリティへの取り組み」、「ROE」の達成度を業績連動報酬の算定に用いる指標といたしました。当社の持続的な企業価値向上とポートフォリオの拡充による企業規模の拡大・新たな収益モデルの創出の進捗を測る指標として、それらを総合的に勘案のうえ算定します。目標となる業績評価指標をその値は長期経営計画と整合するよう、適宜指名・報酬委員会への諮問・答申を踏まえた見直しを行います。 (参考) 償却前事業利益の実績と長期経営計画の最終年度目標(百万円)

|

||||||||

|

譲渡制限付株式 中長期インセンティブ |

株主価値と連動した株式報酬として、対象となる取締役会長および業務執行取締役の担当職務・能力・会社の持続的な成長への貢献度等を総合的に勘案して算出された株数を、毎年一定の時期に付与します。 |

||||||||

| 決定方法 |

個人別の報酬額については代表取締役が報酬案を作成し、指名・報酬委員会での審議結果を踏まえて、取締役会で審議・決定します。なお、譲渡制限付株式報酬についても、指名・報酬委員会での審議結果を踏まえ、取締役会で個人別の割当株式数を決議しています。 |

||||||||

政策保有株式

政策保有株式に関する方針

当社は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると認められない株式保有は行いません。株式保有の意義については、個別銘柄毎に、配当金・賃貸利益等の関連収益が資本コスト等に見合っているかなどの定量的な観点および取引関係などに係る定性的な観点とを踏まえて、毎年取締役会において検証を行っています。

一方で、2024年3月期末時点で16.6%となっている政策保有株式の連結純資産額に対する割合を、長期経営計画におけるフェーズⅠ最終年度(2028/3期)までに10%以下とする目標を発表しました。今後、取締役会における保有意義検証の結果を踏まえながら、目標の達成に向け政策保有株式の売却を進めていきます。

なお、2024年3月末現在、政策保有株式として上場株式25銘柄、非上場株式7銘柄を保有していますが、コーポレートガバナンス・コードが施行された2015年以降で政策保有株式として保有する株式8銘柄について全て売却したほか、3銘柄についても一部売却を行い、この間の売却総額は117億円となっています。

政策保有株式として保有する上場株式推移

|

2020年 3月期 |

2021年 3月期 |

2022年 3月期 |

2023年 3月期 |

2024年 3月期 |

|||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

期末の貸借対照表計上額(百万円) |

12,629 |

11,910 |

9,775 |

9,607 |

12,449 |

||

|

期中の売却額(百万円) |

784 |

6,530 |

2,468 |

1,087 |

297 |

||

|

政策保有株式純資産対比(%) |

19.7 |

17.0 |

13.9 |

13.6 |

16.6 |

||

|

政策保有株式の保有銘柄数 |

上場 |

27 |

27 |

26 |

26 |

25 |

|

|

非上場 |

8 |

8 |

8 |

7 |

7 |

||

政策保有株式に係る議決権行使の基準

政策保有株式に係る議決権行使については、投資先企業が株主をはじめとするステークホルダーの期待に応えて中長期的な企業価値の維持向上につながる経営を行っているかどうかの観点から、総合的に賛否を判断して議決権を行使します。投資先企業の業績不振の長期化、経営の不安定化、法令違反の不祥事発生等の事態が生じた場合には、議案の趣旨をよく確認し、株主としての当社の利益を毀損する提案に対しては、会社提案・株主提案のいずれにも反対します。

事業ポートフォリオに関する方針と見直しの状況

当社は、オフィスビル、データセンタービル、ウインズビル(場外勝馬投票券発売所)、商業施設・物流倉庫など多岐にわたり特色ある賃貸事業を基盤に、中長期的な視点での持続的成長を目指しています。新規投資にあたっては、地域分散や立地を重視した投資を行うことにより、景気変動や災害発生時の損失リスクを最小限に抑えるよう努めているほか、資産の入れ替えやバリューアップ投資等により、収益性低下の防止にも取り組んでいます。

現在の当社の経営戦略では、企業価値向上のための取り組みとして事業が生むキャッシュフローの最大化を優先的に位置づけていますが、利益ベースで資本コストを上回るリターンを実現することの重要性についても認識しており、毎年、取締役会において、事業ポートフォリオの検証を行っています。具体的な検証にあたっては、個別物件ごとに、資本コストと収益性の比較や投資回収期間などの定量面と、経営計画における投資方針との適合性や物件所在エリアの成長性といった定性面の両面から評価し、継続保有や建て替え、売却といった方針を見直しています。

こうしたポートフォリオの検証の結果も踏まえ、中長期的に資本コストを上回るリターンを実現し続けるには、資産の回転による収益の最大化と資本効率の向上が必要と認識しており、新たに策定した長期経営計画では、不動産賃貸事業に加えて資産回転型事業に取り組むことを通じた、資本効率の向上を掲げています。

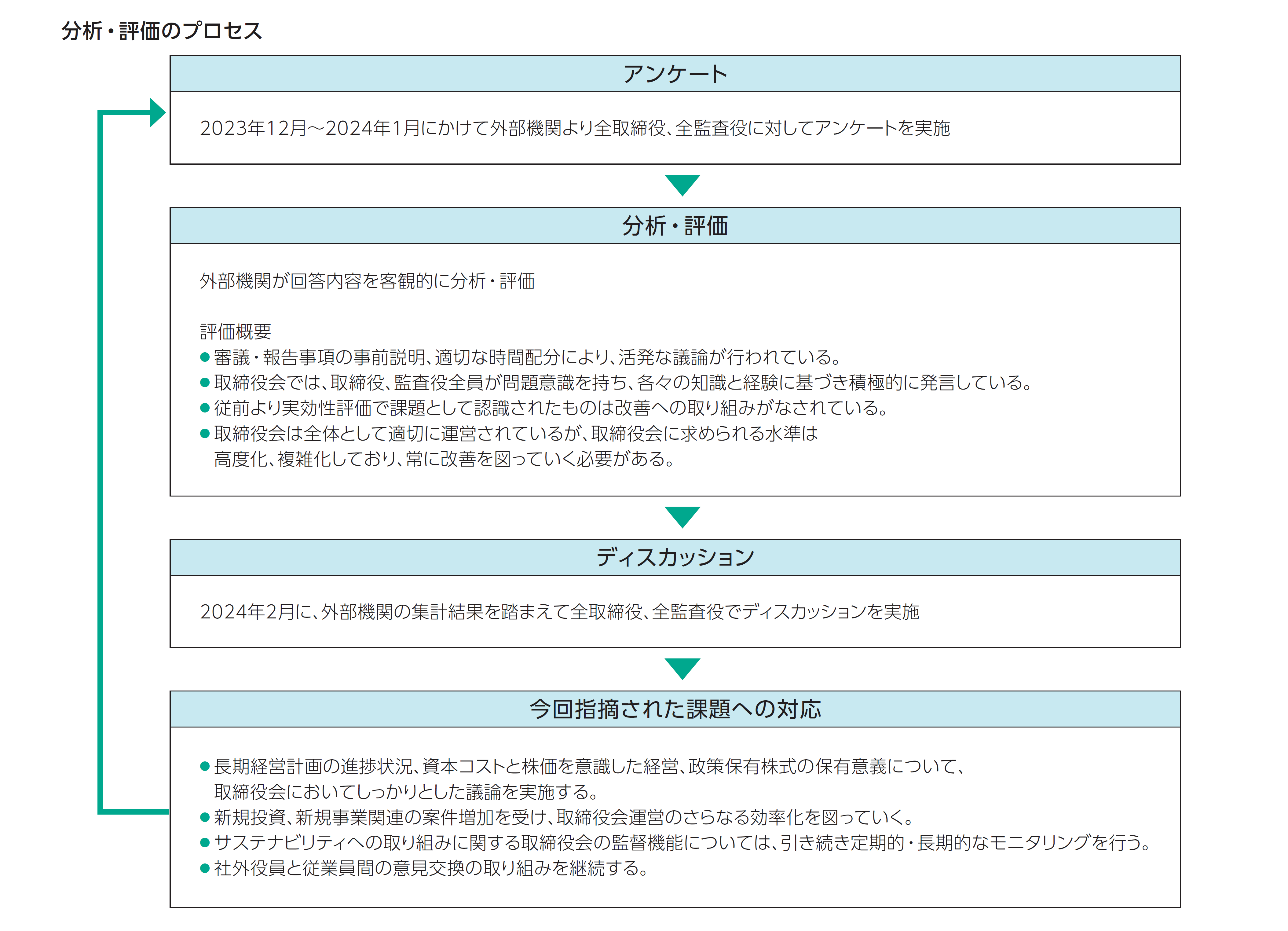

取締役会の実効性の分析・評価

当社は取締役会の実効性確保および企業価値向上を目的として、2017年より取締役会による自己評価を実施しており、2024年は、以下の実効性の分析・評価プロセスを踏まえて、取締役会が全体として適切に運営されていることを確認しています。

当社は、今後とも、取締役会の実効性の分析・評価を定期的に実施することにより、取締役会の機能の向上に継続的に取り組んでいきます。

2023年に指摘された課題への取り組み状況

| 過去に指摘された課題 | 課題に対する取り組みの状況 |

|---|---|

|

取締役会の場以外での |

• 取締役会の場以外で、実際に社外役員と実務を担う執行役員 |

|

サステナビリティに |

• 役員向けサステナビリティ研修を実施 |

取締役会での主な議題(2024年3月期)

| 決議事項 | 報告事項 |

|---|---|

|

• 長期経営計画の策定 |

• 取締役会の実効性評価について |

|

• 新規投資 |

• 長期経営計画の進捗状況 |

|

• 重要な人事(取締役、執行役員、 |

• 各部業務執行報告 |

|

• 政策保有株式の保有意義検証 |

• 各種委員会(サステナビリティ、リスク管 |

|

• 事業ポートフォリオ検証 |

• 内部監査実施報告 |

|

• 決算関連 |

|

|

• 人権方針策定 |

|

|

• サステナビリティ関連ポリシー策定 |

リスクマネジメント

基本的な考え方

当社のリスクマネジメントは、経営方針の実現、企業活動を遂行するうえでの全てのリスクを可能な限り排除し、全てのステークホルダーの安全と利益を確保するとともに、緊急事態における速やかな対応、業務の早期復旧を図ることを目的としています。

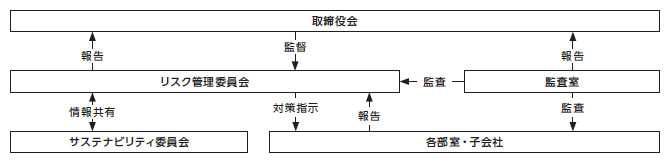

リスクマネジメント推進体制

当社の事業を取り巻くリスクについては、リスク管理の手段や対応方針などの基本事項を「リスク管理規程」として定めており、この規程に基づき全社単位でのリスクマネジメントを行うため、社長直轄の全社横断的な組織として「リスク管理委員会」を設置しています。

委員会はリスクの統合管理や対応方針の取りまとめ、BCPの維持・更新といった事項を所管し、定期的に開催したうえで活動内容を社長に報告するほか、必要に応じて経営会議および取締役会への報告も行っています。

また、サステナビリティ課題に関するリスクの識別・評価・管理プロセスについては、サステナビリティ委員会との間で共有することで、全社単位でのリスク管理体制の統合を図っています。

コンプライアンス推進体制

コンプライアンス委員会

当社は、「企業行動指針」および「コンプライアンス規定」を制定の上、法令などの社会規範および社内規程などの社内規範を遵守し、健全な社風を維持・向上させるため、社長直轄の全社横断的な組織として「コンプライアンス委員会」を設置しています。委員会は定期的に開催し活動内容を社長に報告するほか、必要に応じて経営会議および取締役会に報告しています。

委員会はコンプライアンス確保のための行動基準の策定、コンプライアンス施策の実施状況の把握・調査、コンプライアンス違反行為に対する再発防止策の策定等を所管しています。また全従業員を対象にコンプライアンス教育・研修を実施しています。

コンプライアンス体制図

法令等の遵守、公正な取引や競争の徹底、腐敗防止、

反社会的勢力との取引の排除

当社は、事業運営での不正な行動を防止するために「企業行動指針・行動基準」を定めています。

| 企業行動指針・行動基準抜粋 |

|---|

|

1.私たちは、当社の事業に関連する法規をはじめすべての法令および社内規定を遵守 |

|

2.私たちは、全ての取引において、自由競争のもとで経済合理性に則って、また優越的 |

|

3.私たちは、政治や行政との健全で正常な関係を維持し、贈賄、違法な政治献金、利 |

|

4.私たちは、反社会的勢力および団体に対し毅然たる態度で臨み、一切利益供与を行 |

その他取り組み :

個人情報保護、環境保全、インサイダー取引の禁止、人権の尊重、情報の適切な取り扱い

社内報告制度

コンプライアンス違反行為などの報告・相談を受けつけるため「社内報告相談制度」を設け、従業員等からの報告・相談を受けつけています。窓口は社内のほかに外部弁護士事務所を指定し、報告相談者への不利益な取扱いを一切禁じ、報告相談者の職務環境が悪化することのないよう、適切な措置を講じることとしています。また、担当執行役員による定期的な取締役会への報告を通して、取締役会は制度の運用状況を監督しています。

コンプライアンス研修

コンプライアンス意識の向上のために、人権、ハラスメント、インサイダー取引、情報セキュリティ等をテーマとするコンプライアンス研修を全役職員を対象に定期的に実施しています。

監査室

監査室はコンプライアンス委員会とは別に、コンプライアンスの状況について適宜監査を実施し、その結果を社長およびコンプライアンス委員会、必要に応じて経営会議および取締役会に報告しています。

個人情報の保護

当社は、適法かつ公正な手段により個人情報を取得し、事業活動や株主権の行使・義務の履行など、業務上必要な範囲でのみ利用します。取得した個人情報は当社が定めた規程に則り厳正かつ安全に管理し、外部からの不正アクセスや、個人情報の漏えい、紛失、改ざん等に対しても、必要かつ合理的な対策を行っています。また、個人情報の取り扱いを当社以外の企業に委託する場合には、委託先による個人情報の取り扱いについても厳正に監督・管理しています。

主要リスクへの取り組み

| 分類 | リスクの内容 | リスクへの対応状況 | |

|---|---|---|---|

|

営業リスク |

土地建物 |

|

|

|

地域集中 |

|

|

|

|

特定の取引先への依存 |

|

|

|

|

資源価格の変動 |

|

|

|

|

災害リスク |

自然災害、人的災害 |

|

|

|

感染症の拡大 |

|

|

|

|

気候変動 |

移行 |

|

|

|

物理的 |

|

|

|

|

財務リスク |

資産価格の |

|

|

|

有利子負債への依存 |

|

|

|

|

法令、 |

|

|

|

|

コンプライアンスリスク |

法令等への違反行為 |

|

|

|

情報リスク |

情報セキュリティ |

|

|